睡眠時無呼吸症候群

ページ内目次

睡眠時無呼吸症候群とは

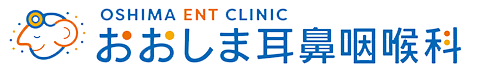

寝ている間に何度も呼吸が止まったり浅くなったりして、体の酸素が少ない状態になる病気です。

口や鼻・のどなど、空気の通り道が狭くなるために起こる閉塞型、呼吸を調整する脳の働きが低下して起こる中枢型、これらの両方が関係する混合型に分けられますが、閉塞型が大部分を占めます。

いびきや無呼吸以外の症状がない場合もありますが、ひどいいびきや睡眠中に息が止まる症状に加え、日中の眠気や倦怠感・だるさ等を伴うことがあります。また、夜間に息苦しさで何度も目が覚めたり、起床時に頭痛がしたり、憂鬱な気分が続いたりと、日常生活に支障をきたす場合もあります。

口や鼻・のどなど、空気の通り道が狭くなるために起こる閉塞型、呼吸を調整する脳の働きが低下して起こる中枢型、これらの両方が関係する混合型に分けられますが、閉塞型が大部分を占めます。

いびきや無呼吸以外の症状がない場合もありますが、ひどいいびきや睡眠中に息が止まる症状に加え、日中の眠気や倦怠感・だるさ等を伴うことがあります。また、夜間に息苦しさで何度も目が覚めたり、起床時に頭痛がしたり、憂鬱な気分が続いたりと、日常生活に支障をきたす場合もあります。

原因

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は肥満や小さい顎、舌の根元が落ち込む舌根沈下、飲酒や睡眠薬の使用などが原因になりやすく、鼻炎などで鼻づまりがある方も無呼吸症状が出やすくなります。

小児の場合はアデノイド・口蓋扁桃(扁桃腺)が大きい影響で無呼吸になることもあります。

小児の場合はアデノイド・口蓋扁桃(扁桃腺)が大きい影響で無呼吸になることもあります。

検査方法

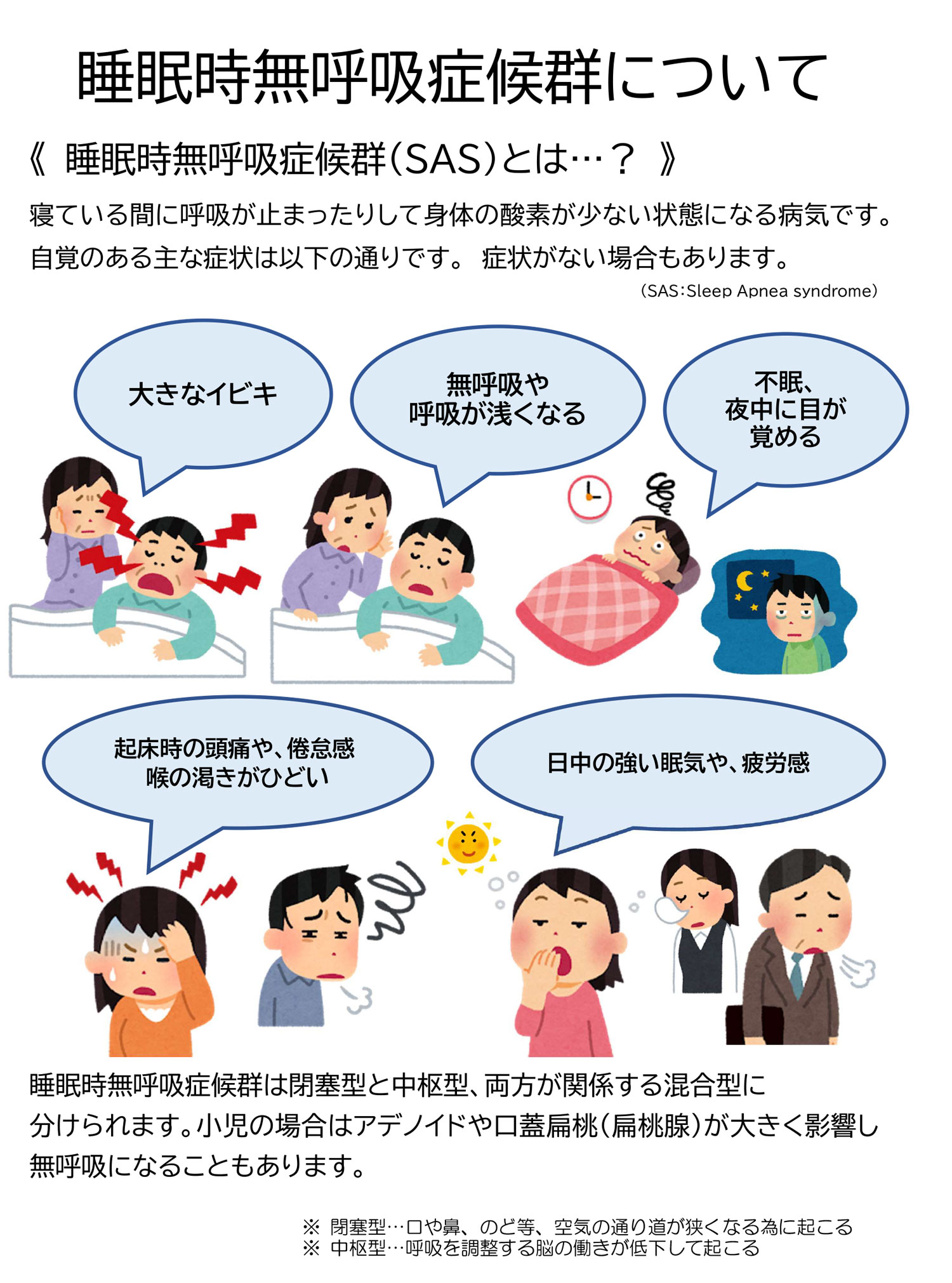

携帯用睡眠時無呼吸検査装置(簡易検査)は自宅でできる睡眠時無呼吸検査です。

鼻や口での呼吸の状態と血液中の酸素濃度を測定します。

1時間当たりの無呼吸・低呼吸の指数であるAHIが5回/時以上だと睡眠時無呼吸症候群と診断し、5-15回が軽症、15-30回が中等症、30回以上を重症と診断します。

無呼吸の簡易検査の場合、AHIが40以上でCPAP治療の対象になります。

軽度以上の睡眠時無呼吸の場合、病院で行う入院での精密検査をお勧めしますが、

重傷でAHI40以上の方は、そのままCPAP治療を開始することもあります。

CPAP以外の治療では、軽症の方の治療として口腔内装置(マウスピース)を歯科や口腔外科で作成することや、扁桃腺や軟口蓋が大きい方への病院での手術治療などがあります。

鼻や口での呼吸の状態と血液中の酸素濃度を測定します。

1時間当たりの無呼吸・低呼吸の指数であるAHIが5回/時以上だと睡眠時無呼吸症候群と診断し、5-15回が軽症、15-30回が中等症、30回以上を重症と診断します。

無呼吸の簡易検査の場合、AHIが40以上でCPAP治療の対象になります。

軽度以上の睡眠時無呼吸の場合、病院で行う入院での精密検査をお勧めしますが、

重傷でAHI40以上の方は、そのままCPAP治療を開始することもあります。

CPAP以外の治療では、軽症の方の治療として口腔内装置(マウスピース)を歯科や口腔外科で作成することや、扁桃腺や軟口蓋が大きい方への病院での手術治療などがあります。

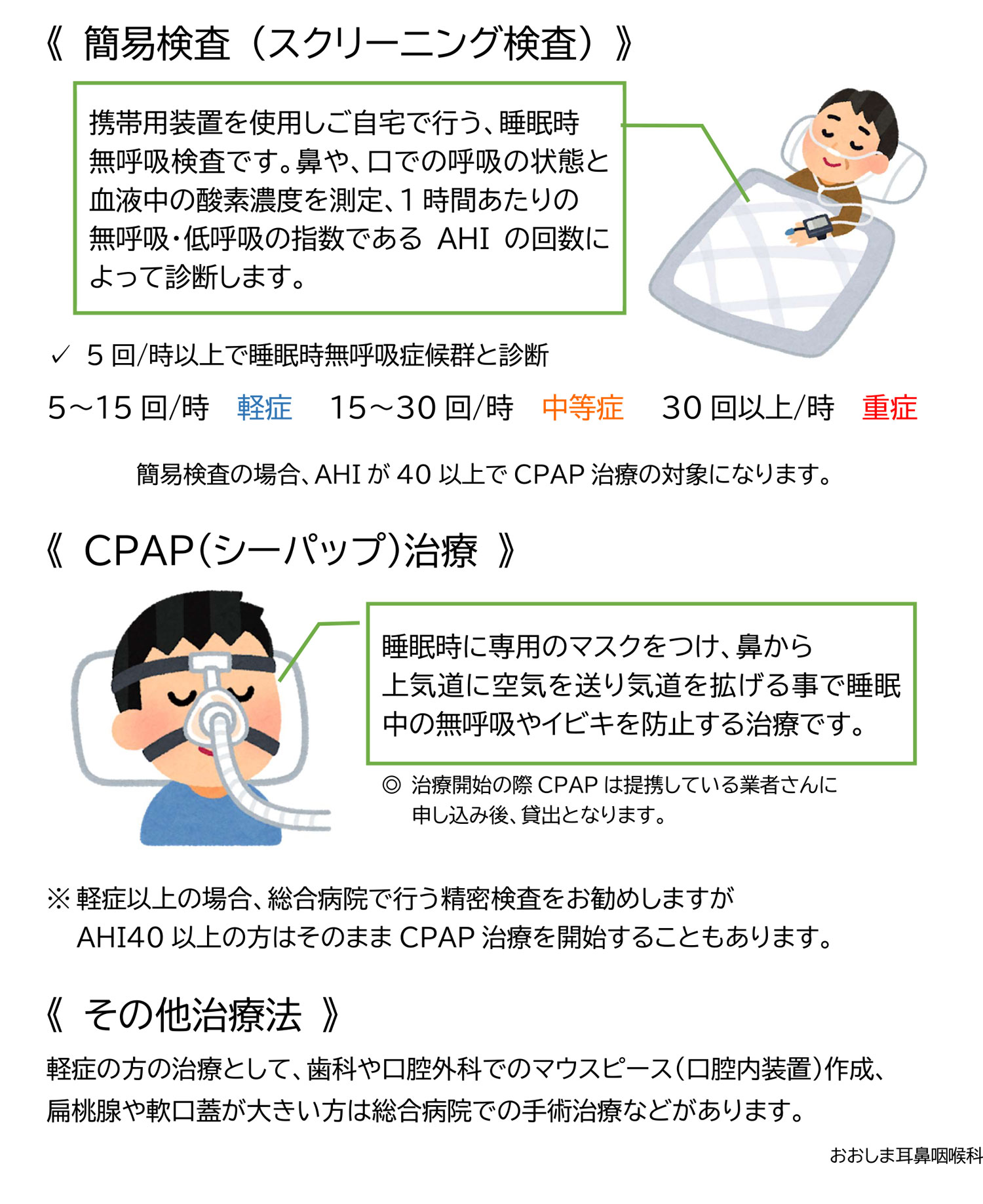

当院での診察・治療の流れ

CPAP治療の継続について

睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP治療は、長年にわたって行うことも多いので引っ越しなどにより、通っていた病院・医院が遠くなることが時々あります。

当院では他院で治療を開始した方のCPAP治療の継続も行っています。

治療を行うには、治療開始前の検査の結果や治療開始日などが必要になる為、現在他院で治療中の方で当院での継続治療をご希望なさる場合は、現在治療して頂いている医療機関からの紹介状をお持ちください。

また、当院は現在(株)帝人と提携しているため、現在(株)帝人の機械を使用している方は同じ機械でそのまま治療を継続できますが、他のメーカーの機械を使用中の方は機械の変更が必要になることがあります。

当院では他院で治療を開始した方のCPAP治療の継続も行っています。

治療を行うには、治療開始前の検査の結果や治療開始日などが必要になる為、現在他院で治療中の方で当院での継続治療をご希望なさる場合は、現在治療して頂いている医療機関からの紹介状をお持ちください。

また、当院は現在(株)帝人と提携しているため、現在(株)帝人の機械を使用している方は同じ機械でそのまま治療を継続できますが、他のメーカーの機械を使用中の方は機械の変更が必要になることがあります。